El Manzil-Atá

-la Mislata musulmana-

Durante la época andalusí, los caminos principales del territorio estaban jalonados de manzeles: mansiones rurales o alquerías que actuaban como postas o residencias de paso, especialmente pensadas para viajeros y autoridades. Estos espacios ofrecían comida, cobijo y lugar para el cambio de caballos. Uno de estos manzeles, citado por fuentes árabes, se conocía como Manzel Ata y se encontraba al oeste de Valéncia.

El origen del nombre Mislata

-entre la historia y la tradición-

Diversas fuentes apuntan a que Mislata fue en época andalusí el lugar donde se hallaba esta antigua alquería, citada por cronistas como Ben Alabat, quien menciona a un personaje llamado Isaben Ben Said, apodado El Manzelí, -residente en una finca cerca de Valéncia llamada Manzil Ata- y por otros autores árabes que hablaban de paradas similares a lo largo de las principales rutas de comunicación.

Estas "mansiones" no eran simples viviendas: funcionaban como lugares de descanso, abastecimiento y refugio para viajeros, ofreciendo comida, cobijo, cuadras para caballos y seguridad en los trayectos entre ciudades. La ubicación de Mislata en la entrada occidental de Valéncia y su proximidad al río Turia la convertía en un enclave idóneo para este tipo de construcción.

El paso del Camino Real de Castilla por Mislata refuerza la teoría de que en esta zona existiera un manzel que más tarde daría lugar al núcleo histórico del pueblo. A lo largo del camino se construirían con el tiempo la Casa Gran y el Emparrado con funciones similares. La continuidad funcional entre ambas construcciones, así como la documentación sobre el tránsito de viajeros y carruajes por la zona, ha llevado a muchos investigadores a asociar directamente el Manzil Ata con el origen de Mislata.

El arabista Julián Ribera Tarragó, en sus estudios, defendió que Mislata deriva de una forma castellanizada y simplificada del topónimo árabe Manzil Ata. La evolución fonética, común en otros casos similares, habría transformado el nombre original hasta dar lugar al actual.

La Mislata andalusí

-una alquería entre dos mundos-

En época islámica, Mislata era una alquería formada por un núcleo de casas, huertos y acequias, con una organización similar a otras del entorno valenciano. A partir de los siglos XI y XII, esta pequeña comunidad adquirió mayor estructura y se desarrolló en torno a dos núcleos: La Vilanova (de mayoría musulmana) y La Vila (zona cristiana tras la conquista). Ambas quedaban conectadas por un pasadizo conocido hoy en día como El Porche, punto neurálgico del tráfico local durante siglos.

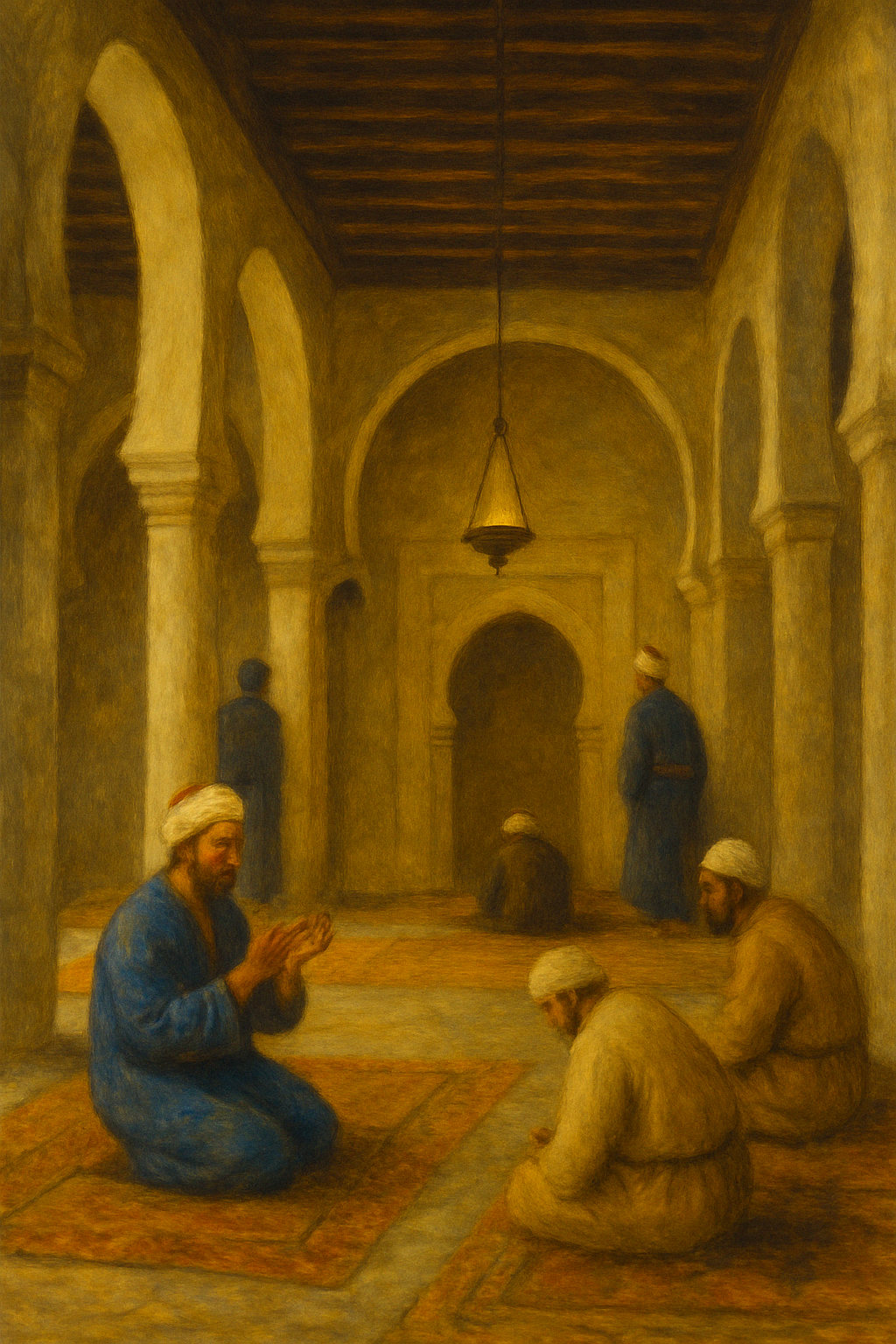

Los musulmanes de Mislata vivían de la agricultura, especialmente del cultivo de regadío gracias a su papel como administradores del agua. Su día a día giraba en torno a sus costumbres profundamente enraizadas en su fe islámica: pese a la reconquista seguían celebrando el Ramadán, educaban a sus hijos en escuelas coránicas bajo la tutela de los alfaquíes -sabios religiosos- y mantenían viva su lengua, el árabe, a la vez que adoptaban el valenciano, incluso algunos comprendían castellano y latín, usados en los documentos judiciales.

Los Amizlatí

-el linaje de los musulmanes de Mislata-

Entre las familias musulmanas de Mislata destacó el linaje de los Amizlati, cuyo nombre deriva directamente de la alquería de Mislata. En tiempos medievales era común que las personas adoptaran como apellido el nombre de su lugar de origen. Así, igual que los cristianos firmaban "de Villena" o "de Aranda", los musulmanes de Mislata se identificaban como Amizlati.

Figuras como Azmet Amizlati aparecen registradas en el Llibre del Repartiment como antiguos habitantes de la alquería.

La Vilanova de Mislata

-Los mudéjares tras la conquista en 1238-

Tras la conquista cristiana de Valéncia en 1238, muchos musulmanes permanecieron en sus tierras, ahora bajo el dominio cristiano. A estos se les llamó mudéjares, término que define a los musulmanes que, sin convertirse al cristianismo, continuaron viviendo bajo el nuevo régimen feudal pasando a convertirse en vasallos, con limitaciones legales, fiscales y religiosas.

En Mislata se organizó una morería, un barrio específico para la comunidad musulmana, que incluía casas, molinos, morerales, mezquita y espacios propios de autogobierno como la aljama. La Morería quedó relegada con el paso del tiempo a las afueras del núcleo cristiano y sufrió progresivas restricciones y segregación.

Los musulmanes de Mislata vivían organizados en familias, con una estructura que se mantuvo durante siglos en una comunidad mudéjar que se organizaba en torno a la aljama, una especie de consejo local que gestionaba asuntos internos bajo la autoridad de los señores cristianos.

En Mislata, al igual que en otras morerías, los cargos de la aljama incluían funciones administrativas, fiscales y religiosas. Existían cargos como el alamín (representante de la comunidad), el alfaquí (autoridad religiosa), recaudadores, mensajeros o alguaciles.

Con el paso del tiempo , los mudéjares fueron objeto de más restricciones. Se les prohibió participar en fiestas cristianas, abrir comercios en el centro de la villa, o incluso transitar por ciertos caminos. Tampoco podían relacionarse con cristianos sin autorización y los matrimonios mixtos estaban mal vistos o directamente prohibidos.

A pesar de la situación de vasallaje, muchos mudéjares continuaron siendo propietarios de tierras en Mislata. Algunos documentos notariales de los siglos XV y XVI recogen contratos de venta, arrendamientos o censos, donde los mudéjares aparecen como parte activa en la economía local.

Por ejemplo, un documento menciona la venta de 4 hanegadas de tierra en la Partida dels Franchs por parte de Mahomat Mengahat, moro de Mislata, a Juan Català, a cambio de un canon anual pagadero en San Juan y Navidad.

Otro documento de la época recoge como los vecinos de Mislata, cristianos y musulmanes, debían pagar censos al Señor de La Morería. En uno de estos textos se menciona un total de 1484 sólidos recaudados entre 60 habitantes, además de la renta del horno, cuya mitad equivalía a otros 250 sólidos.

Los libros de reparto y otros registros han conservado nombres de mudéjares como Mahomat Bengahat o Empça Guerrelli. También se documentan topónimos árabes relacionados con linajes o propiedades familiares, como las partidas de Alcaitcid, Alcahici, Almassil o Roll del Almacid, que podrían tener origen en un tal Alcail, un representante del señor de la Vila y posible fundador de la alquería anterior a la Casa Gran, en cuyo solar se encontraba probablemente el Manzil que dió origen a Mislata.

La Morería

-organización de la Mislata medieval-

- La Casa de la Señoría-

Las comunidades musulmanas solían organizarse en torno a un torreón o fortificación. En Mislata, este patrón se repitió: el núcleo original se articulaba alrededor de una torre conocida como la Casa de la Señoría o Castillo de la Morería. Esta estructura servía de defensa, residencia del señor local y punto central de la vida comunal.

La torre de Mislata no formaba parte del sistema defensivo de la ciudad de Valéncia, pero sí fue esencial en la organización local. Construida en piedra y mortero de cal (gamarra), contaba con almenas cubierta a dos aguas y espacios como cocina, almacenes y hasta una cárcel. En época musulmana, cumplía funciones militares y de vigilancia; tras la conquista cristiana pasó a ser residencia del Procurador de la Señoría de Mislata y símbolo del poder señorial.

-La Mezquita-

Muy cerca del castillo, en la actual plaza de La Morería, se encontraba la mezquita, eje espiritual, educativo y social del barrio musulmán. Allí se organizaban no solo los rezos, sino también actividades escolares, jurídicas y comunitarias. Con el tiempo, posiblemente tras la expulsión de los musulmanes, este edificio fue transformado en una ermita cristiana dedicada a San Miguel Arcángel y derribada al quedar en desuso tras la construcción de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles.

La desaparición de la morería de Mislata

-un lento ocaso tras siglos de resistencia-

La Morería de Mislata, núcleo de población musulmana que la habitó durante siglos empezó a mostrar señales de declive ya en el siglo XV. Aunque los mudéjares mantuvieron sus tierras, casas, oficios y tradiciones durante generaciones, los cambios sociales, políticos y religiosos del Reino de Valéncia fueron arrinconando su forma de vida.

Un documento de 1506 señala que, en solo tres décadas, la población de la Morería había descendido de 40 a 27 familias. Este retroceso no fue exclusivo de Mislata pues otras aljamas del reino también sufrían despoblación, pérdida de derechos y presiones para convertirse al cristianismo. Otros registros muestran como la comunidad mudéjar seguía activa, pero también reflejan como la posesión de tierras se iba desplazando hacia manos cristianas.

Por ejemplo, en 1477 se documenta la toma de posesión de la Morería por parte de Lope Ximénez de Urrea, nuevo señor por herencia. La ceremonia, realizada a las puertas de la mezquita, congregó a más de cuarenta personas, vecinos de la Morería, y representa uno de los últimos momentos de autonomía simbólica de la comunidad mudéjar de Mislata.

A lo largo del siglo XVI, los espacios vinculados a la vida religiosa islámica fueron desapareciendo incluyendo la mezquita de la Morería de Mislata.

La presión para convertirse al cristianismo se fue intensificando, sobre todo tras la rebelión de las Germanías (1520-1522) y la orden de conversión forzosa decretada por Carlos I en 1525. La Morería como institución social y administrativa quedó desmantelada. Los musulmanes que no aceptaron el bautismo fueron expulsados o forzados al exilio, y los que se convirtieron pasaron a ser conocidos como moriscos.

Tras la conversión forzosa, muchos antiguos mudéjares adoptaron nombres cristianos, como se ve en los casos de Esteban Empça o familias que aparecen en la Carta Pobla de 1611. Sin embargo, la presión social, la vigilancia y la sospecha constante dificultaron la integración de los moriscos. Aunque algunos conservaron sus tierras durante unas décadas más, el tejido comunitario desapareció.

La antigua Morería se transformó en un barrio más de la villa, y sus vínculos culturales y religiosos con el mundo islámico se diluyeron hasta desaparecer.

Hoy en día, la Morería de Mislata ha desaparecido, pero su memoria permanece en documentos, topónimos y en las huellas invisibles que dejaron siglos de convivencia entre culturas. Su historia no es solo la de su final, sino la de su resistencia, adaptación y riqueza cultural.